プログラミングが教育を変える?

2020年、日本全国の小学校でプログラミング教育がスタートします。

小学校という低学年から必修にする意味とは?

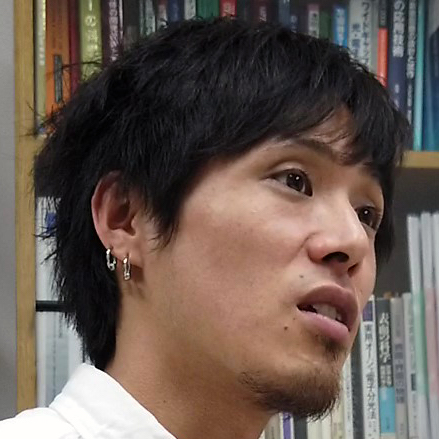

大学で教鞭を執る傍ら、小中学校でも出前講座を開催される

九州工業大学の中尾教授に話を聞きました。

(聞き手:EXA KIDS実行委員)

SNSがきっかけの事件

自己防衛をどう身に付ける?

時代とともに子どもたちを取り巻く危険は変化しています。

しかし、プライバシーの侵害になるので、学校側は児童生徒達のスマートフォンの画面を見ることができません。

保護者にアプリを開いてもらい、いじめの内容を確認してもらうしかないそうです。

次から次に新しいアプリが出てくるので先生も対応するのに必死です。

ただ、その講習では「スマホを使わせない」ことだけを主張する内容が多く、間違っていると感じました。

私の子どもが通っている中学校のPTAの役員を対象に「この1カ月間でお子さんのラインの履歴を調べた人がいるかどうか」を聞きました。

結果は、ゼロです。

ここに問題があると思うんです。

「禁止する」だけでは解決しない

便利さと危険を備えた文明の利器

親は「困っている」と言いつつも、自分では我が子のスマホのチェックさえしていない。

管理能力も管理責任もない子どもに危険な武器を持たせてしまっているのと同じです。

「使わせない」ではなく「使い方を教えてきちんと管理する」ことを保護者に分かってもらうべきだと思います。

中学生くらいのときには危ない話題もあるから見せなさいと話をしたことがあります。

でも、子どもからは「既読がついてしまうので見ないでくれ」と言われて、諦めていた部分もあります。

今はそれさえ保護者が把握できず、スマホで何をしていたか分からないというのが問題です。

少なくとも「禁止さえすればいい」という教えかたは間違いでしょうね。

学生たちの中にはアプリをつくる会社に行きたいという人もいます。

そのためにソフトウェアを勉強するのですが、もしもそのスキルを使って「コンピュータに不正アクセスするハッカーになるのでは」とささやかれると、周りの大人たちがどう判断すべきか分からなくなるときもあるでしょう。

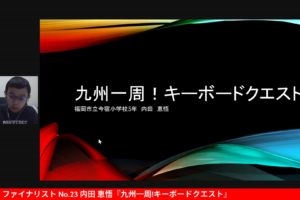

大阪の小学6年生の女の子が誘拐され、栃木県で保護された事件がありました。

先日、あるテレビ番組の実験で「今日、家に帰りたくない」とフェイクでツイートしたところ何百件というお誘いが来たようです。

どこかに連れて行かれることも、連れて行くことも簡単な時代になってしまいました。